Arbeit schützt nicht immer vor Armut

In der Schweiz waren im Jahr 2023 gemäss dem Bundesamt für Statistik (BfS) 8,1% der Bevölkerung von Armut betroffen. Dies entspricht rund 708'000 Personen.

Über kein existenzsicherndes Einkommen verfügten vor allem alleinlebende Personen, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Familien mit mehr als zwei Kindern und Personen ohne nachobligatorische Ausbildung. Die vom BfS verwendete Armutsgrenze wird von den Richtlinien der Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) abgeleitet und betrug 2023 durchschnittlich 2315 Franken im Monat für eine Einzelperson und 4051 Franken für zwei Erwachsene mit zwei Kindern.

Armut betrifft dabei keineswegs nur Personen, welche nicht erwerbstätig sind. Während ein Lohn für eine Vollzeitstelle bei einer Einzelperson in der Regel existenzsichernd ist, reicht eine Vollzeiterwerbstätigkeit vor allem in Tieflohnbranchen oft nicht zum Unterhalt einer Familie. Wer sich mit der Situation von Working Poor befasst, muss deshalb den Blick immer auch auf die schweizerische Familienpolitik richten.

Hohe Armutsgefährdung im internationalen Vergleich

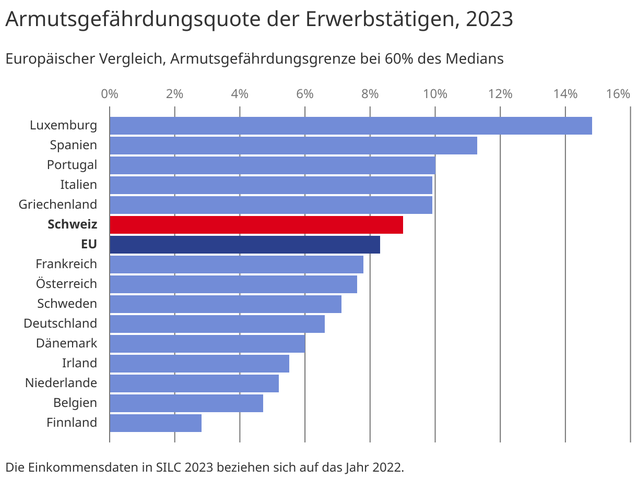

In der Schweiz lebten 2023 gemäss den Erhebungen des Bundesamts auch 4,4% aller Erwerbstätigen in Armut. Armutsgefährdet waren sogar 8,3% aller Erwerbstätigen, also rund 336’000 Personen. Das ist auch im europäischen Vergleich ein hoher Wert für Working Poor, wie die Grafik zeigt:

Quelle: Eurostat – EU-SILC 2023, Grafik BFS

Wer arbeitet, hat in der Schweiz also ein höheres Armutsrisiko als etwa in Deutschland, Frankreich oder Österreich und ein höheres Risiko als im Durchschnitt der EU-Länder. Arbeit schützt in der Schweiz somit nicht sicher vor Armut. Das ist nicht nur für die arbeitenden Personen ein Problem, sondern auch für ihre Familien. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Gemäss einer Untersuchung der UNICEF aus dem Jahr 2023 lag die relative Einkommensarmutsquote für Kinder im Durchschnitt der Jahre 2019-2021 bei 18,1%. Beunruhigend ist nicht nur dieser hohe Wert an sich, sondern auch die Tatsache, dass die Kinderarmut in der Schweiz in den letzten Jahren gemäss der UNICEF-Studie um 10% gestiegen ist. Damit hatte die Schweiz einen der höchsten Anstiege der Kinderarmut von allen untersuchten OECD- und EU-Ländern.

Politischer Handlungsbedarf: Familienpolitik

Weil es in der Schweiz im europäischen Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Armutsgefährdung von Erwerbstätigen gibt und weil vor allem Familien mit Kindern davon betroffen sind, ist die Politik gefordert. Sie muss dafür sorgen, dass auch Familien mit einem geringen Haushaltseinkommen ihre Existenz eigenständig sichern können. Arbeit muss sich auch für Geringverdienende und ihre Familien lohnen, es braucht deshalb entsprechende sozialstaatliche Massnahmen. Wer arbeitet, soll davon leben können. Sozialhilfe darf deshalb kein Ersatz für nicht existenzsichernde Löhne sein.

Armut ist nicht nur ein finanzielles Problem für die Betroffenen. Sie behindert auch die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in vielen Lebensbereichen: Sie erschwert den Zugang zu Bildung, gefährdet die physische und psychische Gesundheit und beeinträchtigt die soziale Teilhabe, wenn beispielsweise das Geld für Freizeitaktivitäten fehlt. Hinzu kommen sehr oft prekäre Wohnverhältnisse bei Familien mit einem geringen Einkommen. Es braucht deshalb zielgerichtete und wirksame Massnamen zugunsten von Familien mit einem nicht existenzsichernden Einkommen. Eine Anhebung von Tieflöhnen und entsprechend festgelegte Mindestlöhne sind Schritte in die richtige Richtung. Noch wirksamer wären aber beispielsweise deutlich höhere Kinderzulagen für einkommensschwache Haushalte.

Wer arbeitet, soll davon leben können. Sozialhilfe darf deshalb kein Ersatz für nicht existenzsichernde Löhne sein.

Weniger Armut dank Familienergänzungsleistungen

Als wirksame Massnahme gegen die Familienarmut hat sich in den letzten Jahren vor allem die Einführung von Familienergänzungsleistungen erwiesen. Die Kantone Waadt, Genf, Solothurn, Tessin und Freiburg konnten dank diesem Ansatz die Familienarmut teilweise deutlich reduzieren. Will man bei den hohen Lebenshaltungskosten ansetzen und einkommensschwache Familien hier entlasten, so braucht es vor allem eine wirksame Begrenzung der Gesundheitskosten, mehr günstigen Wohnraum, zusätzliche niederschwellige Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote und preiswerte Angebote zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf.

Ein Wundermittel zur Verbesserung der Situation von Working Poor und ihren Familien gibt es nicht.

Abgesehen von der Einführung von Familienergänzungsleistungen und dem Ausbau der Krankenkassenprämienverbilligung in einzelnen Kantonen gibt es auf der politischen Ebene aktuell nur wenig Bewegung zur Reduktion von Einkommensarmut und zur Verbesserung der Situation von einkommensschwachen Familien. Wenn das Einkommen nicht reicht, muss deshalb heute immer noch in erster Linie die Sozialhilfe helfend einspringen. Ein Wundermittel zur Verbesserung der Situation von Working Poor und ihren Familien gibt es nicht. Helfen kann nur eine zielgerichtete Kombination von Massnahmen zur Verbesserung des Haushaltseinkommens einerseits und sozialstaatliche Schritte zur Entlastung von Working Poor und ihren Familien andererseits. Die Verbesserung der Situation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, welche nur im Verbund von Staat und Wirtschaft und nur solidarisch gelöst werden kann. Alle müssen hier ihren Beitrag leisten - damit sich Arbeit auch für alle lohnt.

Felix Wolffers (geb. 1957) ist Jurist und Autor von diversen sozialwissenschaftlichen Publikationen. Er hatte verschiedene Führungspositionen im Bildungs- und Sozialbereich inne und leitete u.a. das Sozialamt der Stadt Bern. Von 2014 bis 2019 war er zudem Co-Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Er arbeitet heute als selbständiger Unternehmensberater in Bern.