Le travail n’empêche pas toujours de tomber dans la pauvreté

D’après l’Office fédéral de la statistique (OFS), 8,1 % de la population en Suisse était touchée par la pauvreté en 2023, ce qui correspond à environ 708 000 personnes.

Ce sont surtout les personnes vivant seules, les familles monoparentales avec des enfants mineurs, les familles avec plus de deux enfants et les personnes sans formation post-obligatoire qui ne disposaient pas d’un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins. Le seuil de pauvreté appliqué par l’OFS provient des normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). En 2023, il s’élevait à 2315 francs par mois en moyenne pour une personne seule et à 4051 francs pour deux adultes avec deux enfants.

La pauvreté n’affecte pas uniquement les personnes sans emploi. Si un salaire pour une activité professionnelle à temps plein permet généralement à une personne seule de subvenir à ses besoins, il ne suffit souvent pas à faire vivre une famille, surtout dans les secteurs à bas salaires. Lorsque l’on s’intéresse à la situation des travailleurs pauvres, il faut donc également porter un regard sur la politique familiale suisse.

Un risque de pauvreté élevé en comparaison internationale

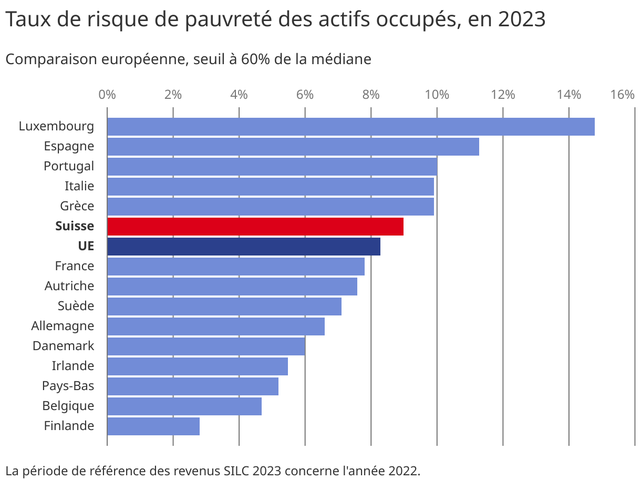

Selon les enquêtes menées par l’OFS, 4,4 % des personnes exerçant une activité lucrative en Suisse vivaient également dans la pauvreté en 2023. Le risque de pauvreté concernait même 8,3 % de toutes les personnes actives, soit environ 336 000 personnes. Il s’agit d’un taux également élevé en comparaison européenne pour les travailleurs pauvres (working poor), comme le montre le graphique ci-dessous :

Source : Eurostat – EU-SILC 2023, graphique OFS

Les personnes exerçant une activité lucrative présentent donc un risque de pauvreté plus élevé en Suisse qu’en Allemagne, en France ou en Autriche, par exemple, et un risque plus élevé que la moyenne des pays de l’UE. De ce fait, le travail ne protège pas forcément de la pauvreté, en Suisse. Or, ce n’est pas seulement problématique pour les personnes qui travaillent, mais aussi pour leurs familles. Les enfants et les jeunes sont particulièrement touchés. Selon une étude de l’UNICEF, le taux de pauvreté de revenu relative des enfants était en moyenne de 18,1 % pour les années 2019-2021. Ce qui est inquiétant, ce n’est pas seulement ce chiffre, élevé en soi, mais aussi le fait que la pauvreté des enfants en Suisse a augmenté de 10 % au cours des dernières années, toujours d’après l’étude de l’UNICEF. La Suisse a ainsi connu l’une des plus fortes augmentations de la pauvreté des enfants parmi tous les pays de l’OCDE et de l’UE pris en compte.

Des mesures politiques s’imposent

Puisque, en Suisse, le risque de pauvreté des personnes actives est supérieur à la moyenne européenne et puisque ce sont surtout les familles avec enfants qui sont concernées, la politique est appelée à agir. Elle doit veiller à ce que les familles avec faibles revenus puissent néanmoins assurer leur existence. Il doit valoir la peine de travailler pour les personnes qui gagnent peu et doivent nourrir une famille ; des mesures étatiques s’imposent donc dans le domaine social. Toute personne qui travaille doit pouvoir en vivre. En conséquence, l’aide sociale ne doit pas servir de substitution aux salaires qui ne suffisent pas à couvrir le minimum vital.

La pauvreté n’est pas seulement un problème financier pour les personnes touchées. Elle entrave également le développement des enfants et des jeunes dans de nombreux domaines de la vie : elle complique l’accès à la formation, compromet la santé physique et psychique et diminue la participation sociale, par exemple lorsque l’argent manque pour les activités de loisirs. À cela s’ajoutent très souvent des conditions de logement précaires pour les familles à bas revenus. Dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures ciblées et efficaces en faveur des familles dont le revenu ne suffit pas à assurer leur subsistance. Une augmentation des bas salaires ainsi que des salaires minimums fixés en conséquence représentent des démarches dans la bonne direction. Il serait cependant encore plus utile d’augmenter par exemple les allocations familiales pour les ménages à faibles revenus.

Toute personne qui travaille doit pouvoir en vivre. En conséquence, l’aide sociale ne doit pas servir de substitution aux salaires qui ne suffisent pas à couvrir le minimum vital.

Moins de pauvreté grâce aux prestations complémentaires pour familles

Ces dernières années, l’introduction de prestations complémentaires pour les familles s’est avérée une mesure particulièrement efficace contre la pauvreté des familles. Cette approche a permis aux cantons de Vaud, de Genève, de Soleure, du Tessin et de Fribourg de réduire la pauvreté des familles, de manière parfois significative. Si l’on veut agir sur le coût élevé de la vie et soulager les familles à bas revenus, il faut avant tout limiter réellement les frais de santé, augmenter le nombre de logements bon marché et proposer des offres supplémentaires de qualification et de formation continue à bas seuil ainsi que des offres bon marché permettant de mieux concilier vie familiale et activité professionnelle.

Il n’existe pas de remède miracle pour améliorer la situation des travailleurs pauvres et de leurs familles.

Hormis l’introduction de prestations complémentaires pour les familles et l’extension de la réduction des primes d’assurance-maladie dans certains cantons, la politique ne fournit que peu d’efforts pour réduire la pauvreté de revenu et améliorer la situation des familles à faibles revenus. C’est pourquoi, lorsque ces derniers ne suffisent pas, l’aide sociale reste, à l’heure actuelle, l’instrument de secours activé en premier. Il n’existe pas de remède miracle pour améliorer la situation des travailleurs pauvres et de leurs familles. La seule voie possible consiste à combiner de manière ciblée des mesures visant à améliorer le revenu des ménages d’une part avec des mesures de l’État social pour décharger les travailleurs pauvres et leurs familles d’autre part. Cette tâche incombe à l’ensemble de la société ; elle ne peut être remplie qu’en associant l’État et l’économie et en faisant preuve de solidarité. Chacun doit apporter sa contribution, de sorte que le travail soit profitable pour tous.

Felix Wolffers (1957) est juriste de formation et auteur de diverses publications en sciences sociales. Il a occupé différents postes de direction dans le domaine de l’instruction publique et du social, dont la fonction de responsable du service social de la ville de Berne. De 2014 à 2019, il a également été coprésident de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Aujourd’hui, il travaille comme conseiller d’entreprise indépendant, à Berne.